後縦靭帯骨化症とは?

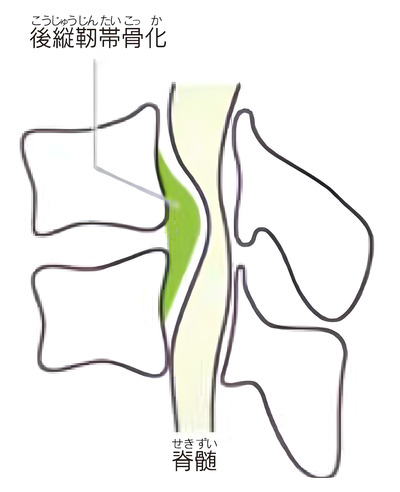

背骨の骨と骨の間は靭帯で補強されています。椎体と呼ばれる四角い骨の背中側で脊髄の前側に後縦靭帯があり、背骨に適度な動きと安定性をもたらしています。後縦靭帯が分厚くなって骨のように硬くなってしまうと、脊髄が圧迫されて脊髄症状が出現してきます。これを後縦靭帯骨化症といい、主に頚椎(首の部分)に多い病気で、時に胸椎にも出現します。

後縦靭帯骨化症は、日本人のおよそ3%に起こると言われています。3%と言うと、とても多く感じますが、これは「レントゲン上で骨化が確認される」確率であって、実際に症状が出るという人は非常に少ないです。

中年以降、特に50歳前後で発症することが多く、男女比では2:1と男性に多いことが知られています。糖尿病の患者さまや肥満の患者さまに発生頻度が高いことが分かっています。

また、この病気は遺伝が関係しており、患者さまの兄弟に靭帯骨化症が認められる確率は約30%と報告されています。ただし、患者さまの血縁者に必ず遺伝するわけではなく、遺伝のほかにもさまざまな要因が関係して発症すると考えられています。

代表的な症状

頚椎に起こった場合に出てくる症状

手足のしびれ感(ビリビリ、ジンジンしたり感覚が鈍くなる)や手指の細かい運動がぎこちなくなり、しづらくなります(箸がうまく使えない、ボタンの掛け外しがうまくできない)。ほかにも、足がつっぱってつまずきやすい、階段の上り下りがこわくて困難などの歩行障害も出現してきます。(脊髄症状)

胸椎に起こった場合に出てくる症状

下半身に症状がでます。初めの症状としては下肢の脱力やしびれ等が多いようです。

腰椎に起こった場合にでてくる症状

歩行時の下肢の痛みやしびれ、脱力等が出現します。

検査と診断

頚椎に多い後縦靭帯骨化症は通常のX線(レントゲン)検査で見つけることができます。通常のX線検査で診断が困難なときは、CT(コンピューター断層検査)やMRI(磁気共鳴撮像検査)などの精査が必要になってきます。CTは骨化の範囲や大きさを判断するのに有用で、MRIは脊髄の圧迫程度を判断するのに有用です。

治療方法

保存療法

まず首を後ろにそらせる姿勢は避ける必要があります。また頚椎の安静保持を保つため、頚椎の外固定装具を装着します。

薬物療法

消炎鎮痛剤、筋弛緩剤等を内服して自覚症状の軽減が得られることがあります。

手術治療

脊髄症状のため日常生活に支障があり、画像上脊髄にある程度の圧迫があれば手術が必要です。またMRIで脊髄の中心が白く変化(輝度変化)すると、脊髄の中が障害されているというサインであり、手術治療を選択します。

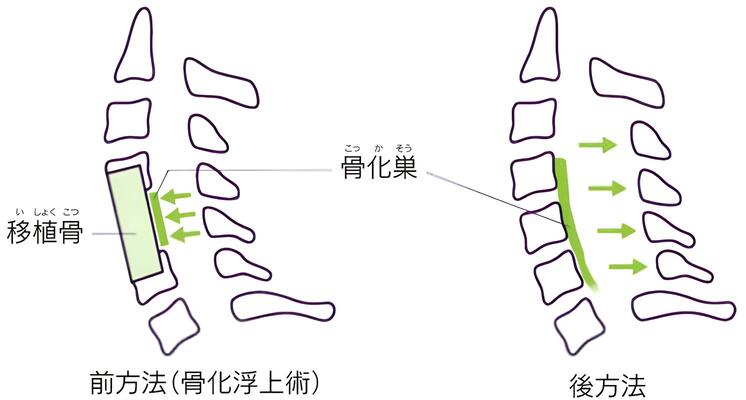

頚椎の後縦靭帯骨化症に対する手術法には、首の前を切開する「前方法」と後ろ側を切開する「後方法」があり、各々に長所と短所が存在します。

日常の対策

頚椎後縦靭帯骨化症では、首を後ろに反らせすぎないこと、仕事や遊び、泥酔などにより転倒・転落することで脊髄症状が出現したり悪化したりすることがあり、くれぐれも注意が必要です。うがい・缶飲料の飲み干し・美容室での洗髪、パソコンの画面で頚をそらせて見ていることなどが悪化の原因となることがあります。枕の使用についても、神経の圧迫を弱めるために、枕は一般的に高めが良く、少なくとも低めの枕の使用は控えるべきです。

整形外科医師

碇 博哉

日本整形外科学会 専門医

日本整形外科学会 認定脊椎脊髄病医

日本脊椎脊髄病学会 指導医