胸郭出口症候群(TOS)とは

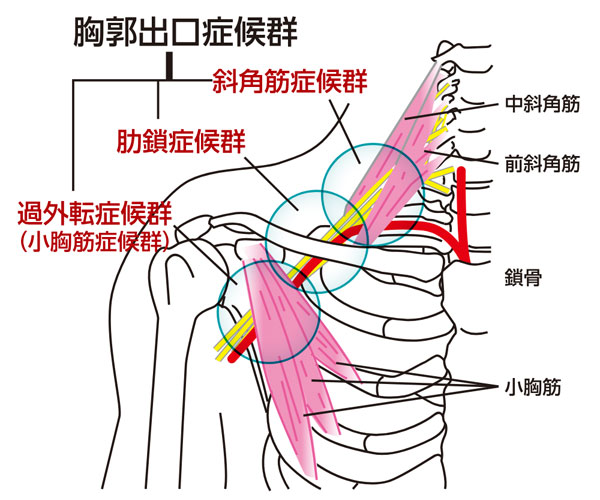

胸郭出口症候群(Thoracic Outlet Syndrome:TOS)は、「斜角筋三角部から胸郭出口部にかけて主に3ヵ所の狭い空間(斜角筋三角部・肋鎖間隙・小胸筋胸壁間隙)で鎖骨下動静脈や腕神経叢が圧迫やけん引を受けることで生じ、症状としては肩こり·肩甲骨周囲の痛み、上肢のしびれ・冷感・脱カ、またはめまいや頭痛などの自律神経症状を伴うことがある疾患群」と言われています。

このように、病態が幅広いことや症状が多岐にわたること、頸椎疾患や肘部管症候群・手根管症候群などの末梢神経障害と似た症状のためそれらとの鑑別が難しいこと、一般的な画像検査(レントゲンや MRI)では確定診断ができないことから、まず診断が難しい病気です。

しかし、胸郭出口症候群という病気があるという認識、そしてそれを疑って診断に近づけることは重要であり、今回の内容がその助けになればと思います。

特徴と分類

TOSの特徴としては、40~50歳代に多いが各年代に起こりえること、女性にやや多いこと、むちうちなどの外傷性や両側例も少なくないこと、利き腕とは無関係であることなどがあります。

また、TOSはいくつかに分類されます。まずは、「血管性」と「神経性」に分類され、神経性が90%以上と大部分を占めると言われています。さらに神経性は「圧迫型」と「けん引型」に分類され、圧迫型は筋肉質・いかり肩の男性に多く上肢を挙上するような仕事の人に多く、けん引型はやせなで肩の女性に多く荷物を下げたり重い物を持ち上げる時に症状が出やすいとされています。

診察・検査

まず問診が重要で、職業やスポーツ歴、またどのような肢位で症状が出るかを聴きます。圧迫型ではつり革を持つときのような肢位、けん引型では腕をだらんと下げている肢位で症状が増悪するはずです。

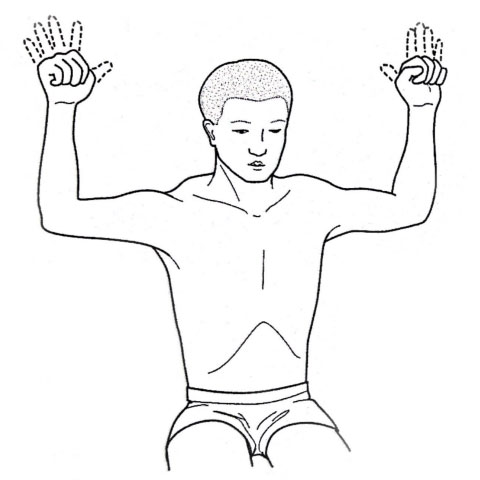

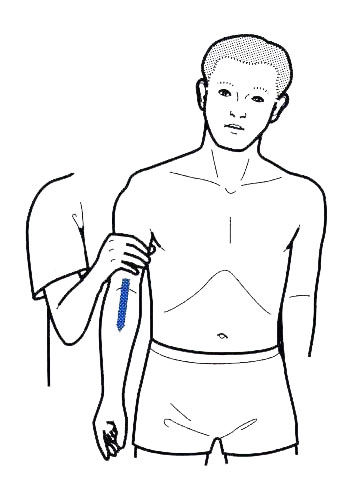

診察は、「神経刺激試験」が非常に重要です。Morleyテストは斜角筋三角部を両側同時に1分間程度圧迫することで症状が誘発される場合を陽性、Roosテストは肩外転外旋・肘屈曲を保持したまま両手指の屈伸を行い、症状増悪のため3分間持続できない場合を陽性、肩引き下げテストは椅子に座らせて両上肢を下に引き下げると症状が増悪する場合を陽性とする試験です。しかし、偽陽性 (TOSでなくても陽性となること)も多いとされており、それだけでは確定診断にはなりません。

また、鑑別診断のための診察としては、頸椎疾患の鑑別のためのJacksonテスト、Spurlingテスト (これらが陽性であれば頸椎疾患を疑う)や、末梢神経障害との鑑別のためのTinel徴候 (陽性であれば末梢神経障害を疑う)などがあります。

Morleyテスト

Roosテスト

肩引き下げテスト

検査としては、レントゲンやMRIで骨形態異常や腫瘍性病変による腕神経叢の圧迫がないかどうかの確認はできますが、これも確定診断にはなりません。より詳しい検査として、腕神経叢造影があり、造影剤を腕神経叢内に注入し、レントゲンを見ながら実際に上肢を動かしてみて造影剤の通りが悪くなるかどうかを確認します。

また、腕神経叢ブロックという注射で症状が一時的に軽快すれば、治療にもなりますし、診断にもつながります。 その他の検査としては、頸椎疾患との鑑別のための頸椎MRIや末梢神経障害との鑑別のための神経伝導速度などがあります。

治療

TOSという診断がついても、明らかな腕神経叢の圧迫病変がある症例を除いては手術ではなく保存的治療が原則です。特に「けん引型」では手術療法はなく、 内服や装具、リハビリテーションなどが治療法となります。

内服薬としては、通常の消炎鎮痛薬以外に、神経障害性疼痛に対する薬 (プレガバリンやトラマドール製剤など)、自律神経調整薬(ノイロトロピン)、漢方薬 (半夏白朮天麻湯、五苓散など)が挙げられます。また、先に述べた腕神経叢ブロックも一時的な可能性もありますが、効果を期待できます。

そのような痛み・しびれのコントロールを行いながら、装具やリハビリによるストレッチ・筋力トレーニングにより姿勢の矯正や上肢や肩甲帯の動かし方を改善することで、症状の緩和を図ることが治療となります。

さいごに

TOSについて書いてきましたが、やはり診断が非常に難しい病気ということがわかります。しかし、症状としては日常遭遇することが多く、問診でまずはTOSかもしれないということを念頭に置くこと、そして神経刺激試験を行い疑うこと、必要があれば腕神経叢ブロックを行い診断に近づけることが重要と思われます。

診断がついても手術になることは極めてまれですが、原因不明ではなく診断をつけることにより、症状の緩和のための内服・装具・リハビリなどの保存的加療を効率よくできる可能性があります。症状が当てはまる方は、主治医にご相談ください。

整形外科医師

富永 冬樹

日本整形外科学会 専門医

日本整形外科学会 認定脊椎脊髄病医

日本脊椎脊髄病学会 指導医